【不眠症改善】睡眠スイッチを入れる1日の流れ|生活習慣を変えて質の良い眠りへ

「なかなか寝付けない」「朝、疲れがとれない」と感じていませんか? 質の良い睡眠は、夜だけの努力では手に入りません。

朝から夜まで、「睡眠スイッチ」をオンにするための具体的な1日の過ごし方を知ることが、不眠症改善への近道です。

- 質の良い睡眠のために、日中の過ごし方がいかに大切か

- 朝・昼・夜と時間帯ごとに「睡眠スイッチ」を入れる具体的な生活習慣

- 今日から無理なく始められる、快眠につながる日々の工夫

不眠症から質の良い眠りへ変わる睡眠の法則

不眠症に悩むあなたは、毎日のちょっとした習慣を見直すことで、自然と質の良い睡眠が手に入る体へと変わっていきます。

朝から夜までの「入眠スイッチ」を入れる1日の流れを実践し、スッキリとした目覚めと深い眠りを手に入れましょう。

この睡眠習慣を身につけることが、あなたの不眠症改善への大切な一歩となります。

質の高い睡眠へ繋がる日中の活動

睡眠の質は、夜の過ごし方だけでは決まりません。

私たちの体内時計や自律神経は、朝から夜までの行動に大きく影響されます。

特に、脳内で分泌されるセロトニンは、日中の活動によって分泌が促されます。

朝の日光浴、適度な運動、朝食摂取といった行動で分泌が促進され、夜には睡眠を促すメラトニンへと変換されるのです。

ホルモン分泌と体内時計調整の働きをスムーズにするためにも、適切な時間帯に「入眠スイッチ」をONにする行動が重要です。

規則正しい生活リズムは、深い眠りをサポートする基盤となります。

なぜ睡眠スイッチが不眠症改善のカギか

「睡眠スイッチ」とは、私たちの体が持つ自然な入眠サイクルを活性化させるための生活習慣全体を指します。

不眠症に悩む場合、体内時計が乱れてセロトニンからメラトニンへの変換がうまくいかなかったり、自律神経のバランスが崩れて交感神経が優位な状態が続いたりします。

このような状態では、夜になっても脳や体が休まらず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

そこで、「睡眠スイッチ」を意識した睡眠習慣を日中に取り入れることが、不眠症改善の大切なカギとなります。

日中の行動が夜の睡眠に影響を与える睡眠リズムを整え、自然な眠りへと導くからです。

朝の過ごし方: 睡眠スイッチを入れる1日の始まり

朝の過ごし方は、まさに「睡眠スイッチ」をオンにし、1日を健やかにスタートさせるための重要な時間です。

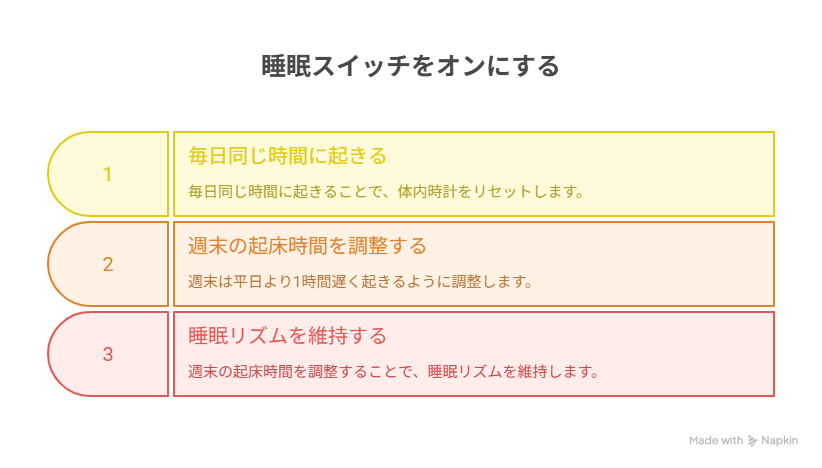

毎日同じ起床時間で睡眠リズムを整える

毎日同じ時間に起床することは、体内時計のリセットに最も効果的な行動です。

平日は仕事で帰宅が遅くなる場合も、休日は少し余裕を持って起床するなど、できるだけ平日との差を1時間以内にとどめるように心がけてください。

例えば、平日に午前7時に起きている方は、休日も午前8時までには起きる習慣をつけることが推奨されます。

| 習慣 | 補足 |

|---|---|

| 毎日同じ時刻に起床 | 休日も1時間程度のずれに抑える |

| アラームをセット | 起床時間がずれないよう使用 |

この習慣を継続することで、睡眠と覚醒のサイクルが安定し、質の高い睡眠リズムが構築されます。

朝の日光浴で体内時計調整とセロトニン活性化

体内時計とは、約24時間周期で体のさまざまな機能やホルモン分泌を調整する生体リズムのことです。

この体内時計を毎日リセットするためには、朝の日光浴が非常に大切です。

起床後すぐにカーテンを開け、窓際で15分から30分程度、自然光を浴びましょう。

太陽の光を浴びると、脳内でセロトニンという神経伝達物質の分泌が促進されます。

セロトニンは、精神の安定や気分の向上に関わり、夜には眠りを促すメラトニンへと変換されるため、質の高い眠りへと繋がります。

質の良い眠りへ導く朝食の役割

朝食を摂ることは、体を活動モードに切り替える重要なスイッチです。

起床後1時間以内にバランスの取れた食事を摂ることで、胃腸の働きが活発になり、自律神経が交感神経優位に切り替わります。

特に、トリプトファンという必須アミノ酸を含む食品を意識的に取り入れることをおすすめします。

トリプトファンは体内では生成されず、食事から摂取する必要があり、睡眠に必要なホルモンであるセロトニンやメラトニンの材料となります。

| トリプトファンを多く含む食品 | おすすめの朝食例 |

|---|---|

| 卵、牛乳、チーズ | オムレツ、チーズトースト |

| 豆腐、納豆、豆乳 | 豆腐とワカメの味噌汁、納豆ご飯 |

| バナナ、アボカド | バナナヨーグルト、アボカドトースト |

バランスの取れた朝食は、血糖値を安定させ、日中の活動に必要なエネルギーを供給し、結果として夜の質の良い眠りへ効果的に導きます。

日中の過ごし方: 質の良い眠りを支える土台

日中の過ごし方が、夜の質の高い睡眠に直接影響を与える土台となります。

私たちの体内時計や自律神経は、日中の活動によって適切に機能するため、日中の過ごし方こそが入眠スイッチを整えるカギを握っています。

適度な運動で寝つきを良くする準備

適度な運動は、体の深部体温を効果的に調整し、夜のスムーズな入眠をサポートします。

夕方までに、ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を30分程度取り入れることがおすすめです。

例えば、私は仕事帰りに一駅分歩くことで、運動習慣を始めています。

体が心地よい疲労感を得て、その後の深い眠りに繋がりやすくなります。

日中の活動量を適切に保つことが、体が自然と眠りにつく準備を整えます。

カフェイン摂取は夕方までにする制限

カフェイン摂取の制限は、質の高い睡眠を確保するために非常に重要です。

カフェインには覚醒作用があるため、その摂取時間には注意が必要です。

午後の遅い時間帯、特に夕食以降や就寝時間の5時間前以降のカフェインを含む飲料(コーヒー、紅茶、エナジードリンクなど)は避けるようにしてください。

例えば、夜9時に寝る場合、遅くとも午後4時までにはカフェインの摂取を終えるのが目安です。

カフェインの覚醒作用が夜の眠りを妨げず、スムーズな入眠スイッチの切り替えが可能になります。

カフェインの影響が体から抜ける時間を考慮することが、夜の穏やかな眠りへと繋がります。

ストレス対策で深い眠りを妨げない

日中に感じるストレス対策は、夜の深い眠りを妨げる大きな要因となる場合があります。

精神的な負担は、リラックス効果を阻害し、寝つきの悪さや夜中の目覚めに繋がります。

仕事の合間に数分間の短い休憩を取る、深呼吸を数回行う、または軽くストレッチをするなど、こまめな気分転換を図りましょう。

日中に蓄積された精神的な緊張を和らげ、夜に向けて心身を落ち着かせることができます。

また、瞑想やアロマテラピーなど、自分がリラックス効果を感じられるストレス対策を見つけて実践することもおすすめです。

穏やかな心で一日を終えることが、良質な睡眠への扉を開きます。

夜の過ごし方: 眠りへの準備と安らぎ

日中の活動で整えられた「睡眠スイッチ」を、夜の過ごし方は優しく押す大切な時間です。

心が安らぎ、体が休息できる状態に整えることで、自然で質の高い睡眠へと誘われるでしょう。

夕食は就寝2時間前までに消化負担軽減

消化器系は、私たちが眠っている間も活動を続けています。

就寝直前に食事を摂ると、体が消化にエネルギーを使い、深い眠りの妨げとなる可能性が高まります。

夕食は就寝時間の2時間前までに済ませるのが理想です。

消化の負担が少ない温かいスープやおかゆなど、胃に優しいメニューを選ぶことをおすすめします。

私は仕事で帰りが遅い日でも、消化に時間のかかる肉料理や揚げ物を避けるように心がけています。

どうしても寝る前にお腹が空く場合は、温めた牛乳やカモミールティーなど、消化に負担をかけないものを選ぶようにしています。

入浴効果でスムーズな入眠を促す

入浴は、眠りへ誘う体温の変化をサポートします。

就寝の約90分前に38度から40度くらいのぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、一時的に体の深部体温を上げます。

その後、お風呂から出た体温が徐々に下がる過程で、自然な眠気が訪れます。

熱すぎるお湯は交感神経を刺激し、逆に寝つきを悪くする場合がありますので注意が必要です。

短時間のシャワーで済ませる日が多い方でも、週に数回でも湯船に浸かる時間を作ることで、快眠方法への効果を実感できるでしょう。

寝る前習慣としてスマホ制限とリラックス効果

就寝直前までスマートフォンやタブレットを見ている方は少なくありません。

スマートフォンの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまうため、寝つきを良くするための大きな妨げとなります。

就寝の1時間前には、スマートフォンなどの使用をやめる習慣を取り入れましょう。

代わりに、アロマテラピーを楽しむ、静かな音楽を聴く、リラックス効果のある瞑想を行うなど、心が落ち着く寝る前習慣を見つけることが重要です。

私は温かいハーブティーを飲みながら、静かに読書をする時間を持つようにしています。

快眠方法を実践する寝室環境の整備

質の高い睡眠を得るためには、寝室の環境が非常に重要です。

温度と湿度は快適な状態に保ちましょう。

一般的に、室温は20度前後、湿度は50%から60%が最適とされています。

また、光や音も眠りを妨げる要因となるため、寝室はできる限り暗く、静かな環境に整えることが大切です。

遮光カーテンを活用して外の光を遮断したり、耳栓を使用して外部の音をシャットアウトしたりするのも良いでしょう。

ラベンダーなどの安眠効果があるアロマオイルをディフューザーで香らせるのも、リラックス効果を高めるための有効な快眠方法の一つです。

睡眠改善を継続する大切なこと

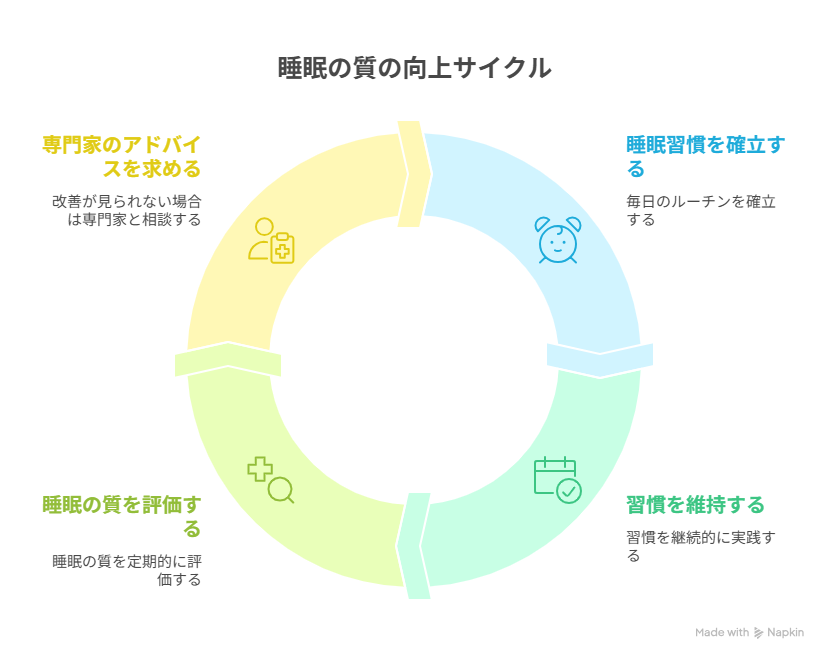

不眠症改善は、紹介した1日の流れを毎日の生活に睡眠習慣として定着させることで、着実に質の高い睡眠へとつながります。

完璧な実践よりも、ご自身のペースで無理なく続けることが何よりも大切です。

規則正しい生活習慣を無理なく続けるコツ

生活習慣の改善は、すぐに効果が出なくても諦めずに続けることが何よりも重要になります。

焦らずに、ご自身のペースで取り組んでください。

習慣化のコツは、スモールステップから始めることです。

例えば、起床時間を毎日5分早める、寝る1時間前の{{スマホ制限}}をまずは10分早く始めるなど、できる範囲から試します。

完璧を目指さず「今日はできなかった」という日があっても、「明日はまた頑張ろう」と気持ちを切り替えることが大切です。

私自身も、仕事で帰りが遅くなった日は「今日は寝る前の入浴だけはしよう」と割り切っています。

体と心の声を聞き、ご自身の体調や気分に合わせて、取り組み方を調整しましょう。

毎日同じリズムで行動することが難しい場合でも、できることだけでも続ける姿勢が規則正しい生活習慣として定着につながります。

改善しない場合は専門医への相談

睡眠習慣を見直し、生活習慣の改善を継続しても不眠症改善が見られない場合は、別の原因が隠れていると考えます。

無理に一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも検討してください。

症状が2週間以上続き、日常生活に支障が出ている場合は、専門の医師に相談することを検討します。

「何科を受診すべきか」と迷われる場合は、まずはかかりつけ医に相談するか、睡眠外来や心療内科、精神科の受診を検討しましょう。

適切な診断と治療を受けることで、より早く質の高い睡眠を取り戻すことができます。

無理をせず、プロの力を借りることも不眠症改善への大切な一歩になります。

よくある質問(FAQ)

朝に太陽光を浴びることが難しい日でも、体内時計を整える方法はありますか?

毎日決まった時間に起きてカーテンを開けるだけでも効果があります。

天候が悪い日や日照時間が短い時期は、太陽光に近い明るさの光を浴びる高照度光療法用の照明器具も活用できます。

短時間でも明るい光を浴びることで、体内時計調整につながり、夜のメラトニン分泌に良い影響を与えます。

運動が苦手で適度な運動の習慣がありません。何か手軽に始められる快眠方法はありますか?

ウォーキングなど有酸素運動を、まずは10分から始めてみましょう。

日常生活で階段を使ったり、一駅分歩いてみたりするのも良い方法です。

寝る前の軽いストレッチやヨガも、体の緊張をほぐし、リラックス効果を高めて深い眠りに繋がりやすくなります。

仕事で帰りが遅く、夕食時間が就寝時間の2時間前までに間に合わない場合はどうすれば良いですか?

どうしても遅くなる場合は、夕食の量を控えめにし、消化に良いものを選びましょう。

例えば、脂質の少ないおかゆや温かいスープ、うどんなどがおすすめです。

寝る直前に空腹を感じるようであれば、温めた牛乳やハーブティーなど、胃に負担の少ないものを選ぶことで、寝る前食事による消化器系の負担を軽減できます。

就寝前のスマホ制限が難しいと感じます。他に寝つきを良くするための寝る前習慣はありますか?

スマートフォンのブルーライトはメラトニン分泌を妨げるため、理想は避けることです。

どうしても難しい場合は、ブルーライトカット機能を利用したり、画面の輝度を下げたりしてみましょう。

代わりに、温かい飲み物を飲んだり、好きな香りのアロマを焚いたり、瞑想を試したりすることで、リラックス効果を高め、スムーズな入眠スイッチを促すことができます。

不眠症改善のための規則正しい生活を、忙しい日々の中で継続するコツはありますか?

全てを完璧にこなそうとせず、できることから少しずつ始めてみましょう。

例えば、まずは起床時間だけを一定に保つなど、負担にならない小さな目標を設定してください。

スマートフォンのリマインダーや習慣化アプリを活用して、睡眠習慣を継続する工夫も有効です。

小さな成功体験を積み重ねることが、質の高い睡眠への近道です。

この睡眠習慣を実践し始めたら、どのくらいの期間で不眠症改善の効果を実感できますか?

効果を感じるまでの期間には個人差がありますが、一般的には数週間から数ヶ月で変化を実感し始める方が多いです。

すぐに劇的な変化がなくても、朝の目覚めが少し楽になった、日中の眠気が減ったなど、小さな変化に気づくことが大切です。

焦らずに規則正しい生活を続けることで、自然と深い眠りが訪れるようになります。

まとめ

「なかなか寝付けない」「朝、疲れがとれない」と感じることはありませんか。

質の良い睡眠は夜の努力だけで手に入れることはできません。

実は、朝から夜までの「睡眠スイッチ」を意識した日々の生活習慣が、不眠症改善の鍵を握ります。

この記事では、質の高い睡眠へ導くための具体的な1日の流れをご紹介しました。

- 質の高い睡眠は日中の過ごし方を含む、一日の生活習慣全体に大きく影響される

- 規則正しい起床と朝の日光浴は、体内時計をリセットし睡眠サイクルを整える基礎となる

- 日中の適度な運動とストレス対策、カフェイン摂取の制限が夜の深い眠りへの土台を築く

- 夕食時間や入浴方法、就寝前のスマホ制限や寝室環境の整備は、心身を安らぎへと誘うための準備である

- 無理なく生活習慣を継続し、必要に応じて専門医へ相談することが、不眠症改善の大切な一歩となる

ご紹介した睡眠習慣は、どれも今日から無理なく始められるものです。

ご自身のペースで少しずつ実践し、質の高い睡眠を手に入れて、毎日を健やかに過ごしませんか。

もし、不眠症改善が見られない場合は、一人で抱え込まず専門医へ相談することも大切な選択肢です。

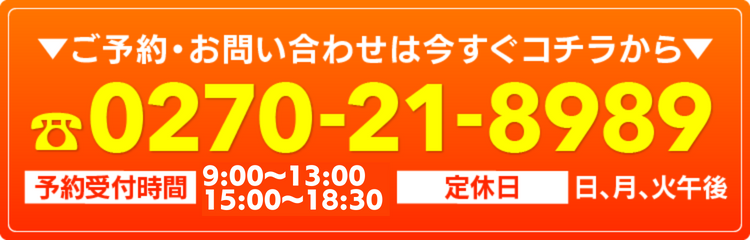

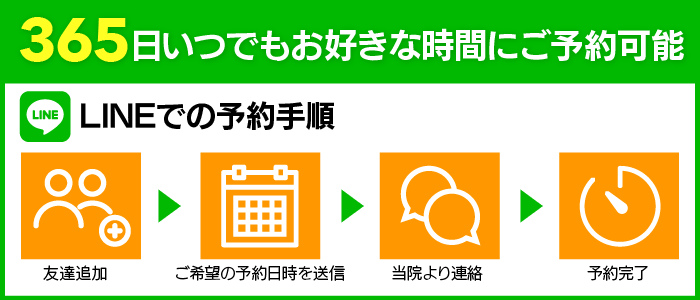

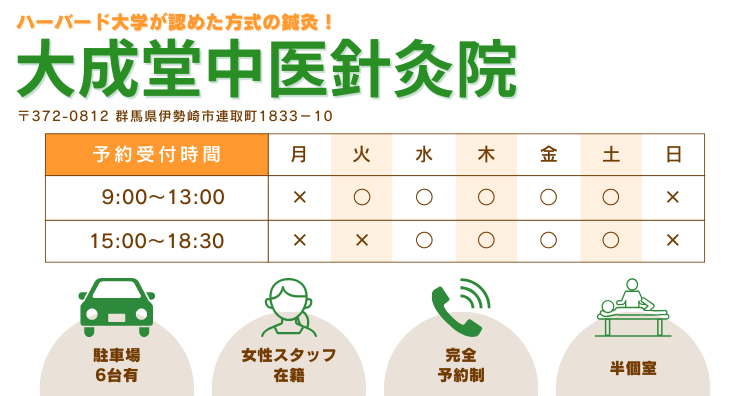

【大成堂中医針灸院】不眠症でお悩みの方へ

病院で薬をもらっても改善しない不眠のつらい症状に、もう一人で悩む必要はありません。群馬県伊勢崎市の大成堂中医針灸院では、東洋医学に基づいた刺さない鍼で、あなたの症状の根本原因にアプローチし健康な身体と幸せな生活を取り戻すお手伝いをします。

諦めかけていたその不調の改善を一緒に目指しませんか?

当院での不眠治療の事例や料金、施術内容など、さらに詳しい情報は、以下の専門ページでご確認いただけます。

まずは一度、お気軽にご相談ください。

大成堂中医針灸院

院長 藤田 勇

脳の反射を利用した刺さない鍼を用いて、

病院で検査や治療を受けても解消しない体の悩みに

どうしていいのかわからない人たちを治療。

大学病院(日本医科大学・自治医科大学)で

計10年以上鍼灸外来を担当。

鍼灸臨床歴20年、のべ19,000人以上を治療。

刺す鍼から、刺さない鍼へ

刺さない鍼は、ハーバード大学で認められた鍼灸治療スタイルと、

中国でレジェンドと呼ばれる老師達に学んだテクニックを組み合わせ、

日本で多くの先生達から学んだ知識と技術、

解剖学、生理学、心理学といった西洋医学の知識、

さらに20年の臨床現場での経験を組み合わせて熟成させた、

大成堂オリジナルの技術。

(昼休み13:30~15:00は電話がつながりませんので、LINEかメールをご利用ください)